Ahora parece un hombre de bien. Tiene 75 años y la luenga barba blanca, los bigotazos que hacen juego, el pelo plateado, raleado también casi con exquisita sabiduría, le dan un aire inocente y patriarcal; parece esos viejos monjes que lo han visto todo, incluso a Dios, y que con infinita paciencia sugieren un modo de vida, una conducta, unas normas, al menos unos pasos simples que nos lleven a su vera. Lo único que desentona en la imagen de Richard Cottingham es el traje amarillo de presidiario, las esposas que aherrojan sus manos, ligadas con una cadena a la hebilla metálica de un cinturón. Hace treinta y siete años que está en la cárcel para cumplir una condena de doscientos años, y es probable que allí se pudra en vida hasta el día de su muerte.

Por infobae.com

Es uno de los asesinos seriales más brutales de la historia estadounidense, que tiene varios aspirantes a ese deshonroso título. Cottingham es el “Torso Killer”, el “Asesino del Torso”, o “The Torso Ripper”, “El destripador de torsos”. Asesinaba prostitutas, las mutilaba, solía decapitarlas, aunque no era su sello distintivo, pero sí le seccionaba los pechos, a veces los dejaba, a modo de decoración, junto a la almohada, al lado de la cabeza de la víctima, si es que la cabeza estaba adherida al cuello todavía; luego prendía fuego a la habitación del crimen, por lo general un hotelucho de mala muerte en lo que era entonces la zona roja de New York, la Calle 42 desde la Quinta hasta la Décima Avenida, y se iba tan tranquilo.

A veces creyó haber matado, y no; aún con el testimonio de las mujeres sobrevivientes, no dieron con él hasta que no lo pescaron casi in fraganti. Confesó entonces cinco o seis crímenes. Con el tiempo, otros salieron a la luz y muchos otros quedaron en el olvido o sin confesar.

En 2020, una mujer se hizo amiga de Cottingham, lo visitó en la cárcel, ganó su confianza y logró que confesara algunas muertes más. La mujer es Jennifer Weiss, y es la hija de una de las víctimas del asesino del torso, Deedah Goodarzi, una prostituta de origen kuwaití, de 23 años, madre de una beba de cuatro meses que, años después, iba a enfrentar en la cárcel al asesino de su madre.

No es posible saber a cuántas mujeres mató Cottingham. Una cuenta somera y lúgubre arroja un centenar de crímenes entre 1967 y 1980, pero fue juzgado y condenado por once asesinatos.

Como todo asesino serial, aspira al reconocimiento, tácito aunque sea, de su feroz efectividad. Cottingham dijo que él mismo calcula haber cometido ciento cinco asesinatos, y calificó a ochenta de esos crímenes como “asesinatos perfectos”. ¿Cómo fue posible? Según el Daily Mail, Cottingham admitió haber asesinado mujeres cada dos semanas, durante trece años: “Era algo constante. Yo volaba por debajo del radar. Nadie lo sabía”.

La intrincada mente criminal tiene definiciones simples y claras. El tipo volaba por debajo del radar. Hace ya más de veinte años, Larry King, que murió hace casi un año, entrevistó para su legendario programa de televisión a Mark Chapman, el asesino de John Lennon. King preguntaba muy bien y escuchaba mejor. Llevó poco a poco a su entrevistado a que revelara el asesinato. A la mañana, Chapman se había hecho firmar un disco por Lennon a la salida del edificio Dakota, frente al Central Park de New York. Allí esperó al músico a la tarde, Lennon lo vio, Chapman lo dejó pasar y después le vació el revólver en la espalda. King quiso saber si Lennon llegó a notar algo. Y Chapman: “No, Larry. No se la vio venir…”. Así de simple. “Yo volaba debajo del radar…”

Una indagación sobre la mente criminal, en este caso la de Cottingham, es la que intenta un documental de Netflix sobre el “asesino del torso”. Son intentos loables por meterse en un laberinto siniestro e impredecible, que intenta dilucidar un interrogante acaso tonto: ¿cómo es que alguien que nació tal vez para ser violín solista de la sinfónica de Liverpool, termina por decapitar mujeres en un hotel pulgoso de New York? Los resultados de esa búsqueda son siempre magros, pero la reconstrucción del horror es siempre efectiva. Cottingham debe sentirse en la gloria: el reconocimiento tardó, pero llegó por fin.

El documental de Netflix empieza con el asesinato de Goodarzi y de otra chica, nunca identificada, porque esa noche Cottingham mató por partida doble. Y luego recorre su historial de horror. Pero, ¿quién era Cottingham antes de que volara por debajo de los radares?

Nació en el Bronx, New York, el 25 de noviembre de 1946, el primero de tres hermanos. Padres tranquilos, afectuosos, infancia normal. A sus doce años, la familia se mudó a River Vale, New Jersey y en 1964 se graduó en el Pascack Valley High School, en Hillsdale, Jersey. Era un chico solitario, no hacía amigos con facilidad. Hay chicos así que no se convierten en criminales. No sufrió abusos, ni bullying, integró el equipo de atletismo del colegio, era fondista y entre 1964 y 1966 trabajó como operador de computadora en “Metropolitan Life”, la compañía de la que era corredor de seguros su padre. Mientras, tomó cursos de informática, estaba convencido de que allí estaba el futuro, que le ayudaron a conseguir un mejor empleo a los veinte años en la “Blue Cross Blue Shield of Greater”, de New York. Allí trabajaba cuando lo detuvieron.

El 3 de mayo de 1970, Cottingham se casó con Janet, con quien tuvo tres hijos. Ya volaba debajo de los radares. El primer asesinato, conocido, cometido por Cottingham, es de 1967: estranguló a Nancy Schiava Vogel, de 29 años, madre de dos hijos: encontraron el cuerpo desnudo y atado de Nancy en su automóvil estacionado en el Ridgefield Park, de New Jersey. La última vez que vieron a Nancy fue a la salida de su casa: iba a jugar al bingo con unos amigos en una iglesia vecina. La verdad recién se supo en 2010, cuando Cottingham confesó haber matado a Nancy, a quien conocía.

El 21 de agosto de 1972 lo acusaron por hurto en los grandes almacenes Stern, de Jersey. Había sido juzgado en 1969 por manejar borracho, cincuenta dólares de multa y diez días de arresto. También fue acusado en esos años de una violación que incluía sodomía, pero no hallaron evidencias en su contra y el caso no llegó a los juzgados. Después de descubrir dos infidelidades de su esposo, en 1979, Janet pidió el divorcio de Cottingham y se marchó con sus tres chicos a Poughkeepsie, en el condado de Dutchess, también en el estado de New York. Las infidelidades eran nada: Cottingham estaba ya en 1979 en el momento más violento de su carrera criminal.

En diciembre de ese año, los bomberos de New York llegaron al Travel Inn Motor Hotel de la calle 42 y la Décima Avenida, una zona que hoy está adecentada, pero que entonces era territorio comanche del que aún quedan, a modo de reliquias, unos tenues vestigios. Cuando sofocaron las llamas de una de las habitaciones, y es aquí donde arranca el documental de Netflix, los bomberos hallaron los cuerpos de dos mujeres: habían sido decapitadas y les habían seccionado las manos que jamás aparecieron, porque el asesino huyó con todo. Una de ellas era Deedah Goodarzi, la otra, una adolescente que jamás fue identificada.

Cottingham estaba ya envuelto en una espiral criminal, a menudo común en los asesinos seriales compulsivos: necesitan matar cada vez más seguido, hasta que los atrapan.

Al crimen de Nancy Vogel, en 1967, siguió el de Jackie Harp, una chica de trece años a la que Cottingham estranguló el 17 de julio de 1968. En abril de 1969, mató a Irene Blase, de dieciocho años: la estranguló con un alambre y arrojó su cuerpo al río Saddle, en New Jersey. Y tres meses después, el 14 de julio de 1969, asesinó a Denise Falasca, de quince años: la estranguló con la cadena del crucifijo que llevaba al cuello. Todos estos crímenes fueron admitidos por Cottingham muchos años después con la condición de inmunidad y para evitar la pena de muerte.

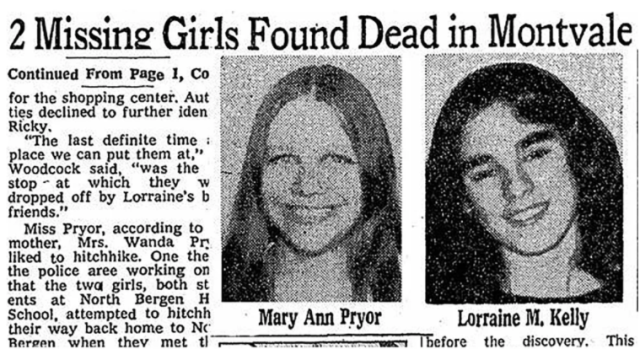

El año pasado también agregó otros dos asesinatos a su lista macabra, cometidos ambos cincuenta y cuatro años antes. El 9 de agosto de 1974 Cottingham secuestró en un hotel a Lorraine Marie Kelly, de dieciséis años y a Mary Ann Pryor, de diecisiete: las ató, las violó, las ahogó en la bañera y abandonó sus cuerpos en un bosque. Fueron halladas cinco días después de la denuncia sobre su desaparición.

El 15 de diciembre de 1977, cerca de un hotel de New Jersey, apareció el cadáver de la radióloga Mary Ann Carr: desnudo, con las piernas cortadas, los pechos seccionados, las muñecas marcadas por unas esposas. Cottingham la había secuestrado cerca de su departamento, la había torturado en un hotel y la había asfixiado con cinta adhesiva.

En marzo de 1978 se presentó como John Schaefer ante Karen Schilt a quien invitó con un trago. La drogó sin que la víctima, ni nadie, lo notara, la llevó a un sitio que aún permanece sin identificar porque la víctima no recuerda nada, la violó y la dio por muerta antes de arrojarla a un alcantarilla. Si bien la víctima recordaba poco y nada, la investigación no dio con el agresor. O Cottingham volaba muy por debajo de los radares o, por lo que fuere, los radares estaban apagados.

En octubre de ese año, el asesino del torso violó e intentó matar a la prostituta Susan Geiger, que sobrevivió: una nueva denuncia que no condujo a nada.

El 5 de mayo de 1980, luego de asesinar en diciembre de 1979 a Goodarzi y a la chica no identificada en el Travel Lodge Motor Inn de la calle 42, Cottingham, que tenía entonces treinta y tres años, mató a Valerie Ann Street, una prostituta de diecinueve años en el Heights Quality Inn de New Jersey. Hallaron el cadáver desnudo, debajo de una cama, con las manos esposadas a la espalda, restos de cinta adhesiva en la boca y un pecho seccionado.

La policía halló una huella digital en la llave que servía para abrir las esposas. Siete días después, el 12 de mayo, Cottingham violó a Pamela Wainsfield a la que creyó haber asesinado y dejó con vida. Y tres días después, el 15, asesinó a Jean Mary Ann Reyner, de 25 años, a quien había contratado en una calle vecina a Times Square. Juntos habían alquilado una habitación en el hotel Sevilla, de la calle 29 y la Avenida Madison, que a esa altura de Manhattan ya no es la legendaria avenida de las agencias de publicidad.

Cottingham la asesinó a puñaladas, le seccionó los pechos, los colocó en la cabecera de la cama, prendió fuego a la habitación y se fue caminando. Fue el último asesinato de Cottingham, aunque no el último de sus intentos.

El 22 de mayo contrató en la Lexington Avenue y la calle 25 a Leslie Ann O’Dell, de dieciocho años. Fue una larga noche entre ambos de sexo y cena en lugares caros hasta las tres de la mañana cuando se registraron en el Hasbrouck Heights Quality Inn, en New Jersey. Él se ofreció a darle un masaje en la espalda. Y ella aceptó. En lugar de un masaje, hubo un cuchillo en la garganta de la muchacha y unas esposas con las que la inmovilizó. Siguió el acto ritual de la tortura y la violación, sólo que esta vez los gritos de O’Dell fueron escuchados por el personal del hotel, que llamó a la policía que al entrar en la habitación vio a la víctima, pero no al victimario: Cottingham había huido con sus elementos de tortura en la mano. Lo arrestaron en los pasillos del hotel.

Enfrentó veinte cargos criminales de los que fue hallado culpable en 15 a lo largo de un proceso judicial que duró tres años, donde fue condenado a 200 años de prisión. El asesino intentó suicidarse al menos dos veces. Pudo más su apego a la vida, faltaría más.

Desde 1984 vive en la cárcel estatal de Trenton, New Jersey. Desde hace ya treinta y siete años, limitado por una silla de ruedas y una salud en deterioro constante. Pese a las confesiones de los asesinatos cometidos hace cinco décadas, a su proclamada intención de que las familias de las víctimas “cierren el caso”, dos personas de algún modo cercanas a él dudan sobre las intenciones del asesino. Una de ellas, el investigador Rod Leith, un ex oficial de inteligencia que pasó años en la investigación de la personalidad de Cottingham, esas confesiones bien pueden ser “un gesto de autosuficiencia: es un sádico muy enfermo psicológicamente”. Steve Janoski, abogado de Cottingham, afirma que no cree que el asesino del torso lleve en su interior algún gesto de arrepentimiento por sus crímenes.

Los crímenes cometidos por Cottingham no tuvieron en su momento el despliegue informativo que sí tuvieron otros asesinos seriales, como Jeffrey Dahmer, aquel caníbal que guardaba los restos de sus víctimas en el freezer de su casa, ni como John Wayne Gaycy, el payaso asesino que mató a más de treinta chicos y los enterró en el sótano de su casa.

Si Cottingham siente que con sus crímenes la sociedad fue injusta y sigue sin reconocer su habilidad, Netflix lo rescata del olvido, lo devuelve a un protagonismo que no tuvo, a un reconocimiento que su mente criminal no exige, pero agradece. Tal vez ahora duerma tranquilo.

Y así vivirá detrás de las rejas, hasta que Dios, en una muestra fantástica de Su enorme sabiduría, decida por fin apiadarse de alguna forma de su alma miserable.